20대 국회 개헌특위 첫발…선거 득실 따지다 '제자리'

[the300][‘대한민국4.0’을 열자][4회]④개헌의 목적

유효송 기자 강주헌 기자 l 2020.03.26 18:45

편집자주 대한민국이 맹목과 궤변, 막말 등으로 가득한 '타락한 진영의식'에 갇혀있다. 타락한 진영은 시위와 농성, 폭력 등을 일으키며 생산적 정치를 가로막는다. 이를 그대로 방치하면 대한민국에 미래는 없다. 타락한 진영을 없애고 '건강한 진영의식'을 회복해 대화와 협상, 타협 등이 가능한 정치를 만들어야한다. 그래야 '대한민국4.0'을 시작할 수 있다.

|

2016년 출범한 20대 국회의 사명 중 하나는 헌법개정(개헌)이었다. 이듬해 박근혜 전 대통령이 탄핵되면서 개헌 논의에 불이 붙었다.

당시 ‘기본권’과 ‘지방분권’에 방점이 찍혔다. 국민을 닮은, 국민의 요구를 반영한 헌법을 만들자는 게 골자였다.

정치권은 거꾸로 행동했다. 기본권 대신에 권력 구조를, 국민 대신 선거 셈법을 먼저 생각했다. 87년 체제를 벗어나는 게 ‘개헌’인데 정치권은 여전히 ‘87년 체제’에 머물며 달라진 대한민국을 외면했다.

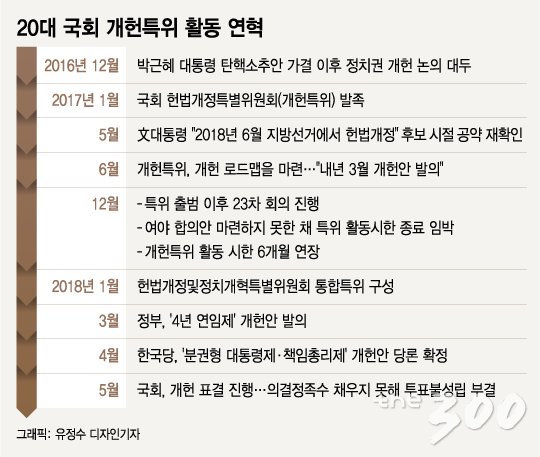

국회가 손 놓고 직무유기를 한 것은 아니다. 2017년 1월, 국회는 헌법개정특별위원회(개헌특위)를 발족하며 발걸음을 뗐다. ‘국정농단’ ‘탄핵’ 이후 대한민국의 ‘뼈대’를 만들 필요성이 높았다.

국회는 권력이 집중된 ‘승자독식’ 구조가 진영 갈등을 유발한다고 봤다. 모든 권한이 대통령에 집중돼 있기 때문에 상대방의 얘기를 듣지 않고, 자기 진영의 목표를 위해 밀어붙이는 걸 원인으로 지목했다.

그해 5월 문 대통령이 2018년 지방선거에서 개헌 국민 투표를 하자는 후보 시절 공약을 수면 위로 올렸다. 국회 개헌특위도 발맞춰 개헌 로드맵을 마련했다.

하지만 거기까지였다. ‘87년 체제’를 마무리하고 다음 세대로 나가기 위해 정치권은 시대정신과 가치를 논해야 했는데 논의는 진척되지 못했다. 분출하는 개헌 요구에도 정작 잡히는 것은 없었다.

한해동안 권력구조 개편 이슈에만 매몰된 탓이다. 국회 개헌특위는 여야간 정쟁의 장(場)으로 전락했다. 여당은 4년 중임제를, 야권은 분권형 대통령제만 주장하며 눈 앞의 득실만 따졌다. 개헌 투표가 지방선거에 미칠 영향 등을 계산하는 여야 셈법도 마찬가지였다.

여당은 ‘6월 지방선거 동시개헌’ 입장을 고수했고 야당은 6월 투표 반대로 맞섰다. 기본권 등 가치에 대한 논의는 사장됐다. 타락한 진영 논리를 깨기 위해 머리를 맞댔지만, 결국 같은 이유 때문에 실패했다

.

‘공약 이행’ 명분으로 문재인 대통령은 2018년 3월, ‘대통령 4년 연임제’를 골자로 한 개헌안을 국회로 보냈다. 하지만 국회는 ‘대통령 개헌안’을 펼쳐보지도 않았다.

국회 개헌특위안에 담아보려는 시도조차 없었다. 방송법 처리, 드루킹 특검 등을 놓고 싸우느라 정신없었다. 야당이 장외투쟁을 시작한 시점도 이 때다.

결국 6·13 지방선거와 헌법개정 동시투표의 전제조건으로 처리돼야 하는 국민투표법이 시한을 넘겼다. ‘대통령 개헌안’도 최종 폐기됐다.

지난해 11월, 문 대통령이 여야 5당 대표 초청 만찬에서 개헌에 대한 의지를 다시 한 번 피력했지만 키를 쥐고 있는 국회 상황은 다르지 않았다. 2년 전 지방선거가 2020년 21대 총선으로 변했을 뿐 상황은 같다.

여야가 선거제도 개편에 촉각을 세우면서 개헌 논의는 다시 블랙홀 너머로 사라졌다. 21대 국회의 최우선 과제로 개헌이 꼽히지만 전망은 밝지 않다. 대의를 지향하기보다 소탐만 꾀하는 정치권의 현실 때문이다. 눈 앞의 승리, 이익만 위해 ‘꼼수’ ‘편법’을 당연하게 구사하는 이들이 가치와 시대정신을 담는 개헌을 논하기 쉽지 않다는 얘기다.

|

<저작권자 ©the300, 무단전재 및 재배포 금지>