호남경선, 2002 노무현의 길 2012 문재인의 길

[the300][런치리포트-민주당 호남 경선]①

|

| 그래픽=이승현 디자이너 |

민주당'의 대선 성패는 호남이 결정한다. 호남이 경선에서 변화를 만들면 최종 결과도 변화로 이어진다. 반대로 호남이 경선에서 '흔쾌히' 지지하지 못한 후보는 대선 본선에서 압도적으로 밀어준다 해도 실패할 수 있다. 모두 실제로 벌어진 상황이다. '통합' '새천년', 민주당의 수식어가 무엇이든 호남의 결정력은 막강했다. '더불어' 민주당이 등장한 2017년에도 모든 시선이 호남 경선에 쏠리는 이유다.

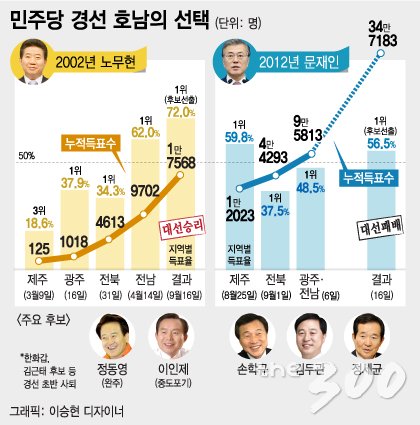

1997년 김대중 전 대통령 당선 후 2002년 대선에선 호남의 표심을 투영할 인물이 마땅치 않았다. 첫 경선지인 제주에서 한화갑(26%) 이인제(25%) 후보가 앞서 나갔다. 3위 노무현 후보는 두번째 울산에서 1위를 하더니 세번째 경선지 광주에서 드라마를 썼다. 동교동계, 한화갑, 이인제 등의 '호남' 키워드와 거리가 있어 보였던 노 후보가 깜짝 1위에 올랐다. 그가 살아온 드라마틱한 정치여정, '이회창 대항마'를 원하는 민심이 결합해 폭발적인 상승세를 끌어냈다. 초반인 광주, 전북만 해도 '혹시나'하는 우세였지만 후반 전남 경선에서 62%의 득표를 기록하면서 확실한 대세가 됐다. 노무현 후보의 최종 득표율은 72%. 압도적이었다.

그래서일까. 2012년에 이어 2017년 대선에 도전하는 문재인 후보는 호남에서 압도적 지지를 보내달라고 연거푸 호소한다. 5년 전 경선에서 본인이 호남의 전폭적 지지를 끌어내지 못했다는 쓰린 경험 때문이다. 문 후보는 2012년 첫 경선인 제주부터 1위로 치고 나갔다. 당황한 다른 후보들이 일시적 경선 보이콧을 할 정도로 기운이 셌다. 다만 호남의 열기는 달랐다. 전북과 광주전남으로 나눠 치른 경선에서 문 후보는 각각 37.5%, 48.5%를 얻었다. 일찌감치 호남에 공을 들인 손학규 후보가 문 후보에 바짝 근접한 2위로 위력을 보였다.

물론 문 후보는 최종합산에서 과반득표로 대선후보에 선출됐다. 문 후보는 역대 대선 2위 중 최다득표를 모으는 성과도 냈다. 하지만 2002년 대선승리를 재연하진 못했다. 경선에서 호남이 흔쾌히 그를 지지하지 못했단 사실과 연결됐다. 참여정부의 호남홀대론, 부산정권론 등 '악재'가 발목을 잡았다. 호남 민심은 참여정부와 '노무현 계승'을 상징하는 문 후보에게 의구심을 완전히 떨쳐내지 못한 것으로 풀이됐다.

2017년, 안희정 후보는 2002년 노무현의 참모로서 본인이 일궜던 '노무현의 길'을 걸어야 한다. 여론조사상 1위인 문 후보를 앞지르지 못했지만 호남의 선택을 받으면 경선 후반부 폭발적 상승이 가능하다고 믿는다. 반대로 문재인 후보는 5년전 자신의 승리 경험을 되살려야 한다. 거기에 머물러서도 안 된다. 요컨대 '어게인 2012'와 함께 그때를 뛰어넘는 '비욘드 2012'도 이뤄야 성공이다.

호남은 민주당의 지지기반이자 심장부 격이다. 수십년 '영남정권'에서 홀대받고 5·18 광주민주화운동을 겪은 상처가 빌딩에 남은 총탄자국처럼 지금도 남아 있다. 이 때문에 당원이든 경선에 들어가는 일반국민이든 정치참여와 투표 열기가 뜨겁다. 호남이란 상징성은 연쇄효과를 만든다. 정치권에선 호남이라는 작은 나비의 선택이 전국적 날갯짓으로 이어진다고 믿는다. 수도권에 거주하는 호남 출향인사들도 '고향'의 영향을 받는다는 연쇄효과, 동조화(커플링) 분석이 그것이다. 그래서 민주당 계열 정당에선 호남이 선택한, 그것도 적극 지지한 후보라야 '정통성'을 쥐었다.