빗나간 국회·금융당국의 공매도 대책…한미약품 사태 초래

[the300][런치 리포트-한미약품 불똥 튄 공매도①]규제 일방주의 아닌 공정거래가 해법

|

국회와 금융당국의 빗나간 공매도 대책이 한미약품 사태를 자초했다는 지적이 나온다. 공매도의 순기능을 키우기 위해서는 규제일방주의가 아닌 실효성 있는 제도 보완이 필요하다고 전문가들은 조언한다.

10일로 시행 103일을 맞은 공매도 공시제의 골자는 개별 주식에 대한 공매도 잔액 비율(상장주식 중 공매도 잔액 수량)이 0.5% 이상이면 그 내용을 공시하도록 강제하는 것이다. 금융당국은 지난 6월30일 이 제도를 시행하면서 투자자에게 정보를 주고 불공정거래가 일어날 가능성에 대응할 수 있다고 설명했다.

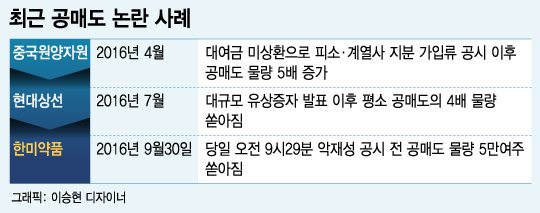

하지만 지난달 30일 한미약품 사태로 현행 공매도 공시제의 허점이 고스란히 드러났다. 공매도 여부가 3거래일 이후 공시되면서 개인투자자들은 기관투자자와 외국인투자자가 판을 다 쓸고 난 뒤에야 공시 내용을 접할 수 있었다. 증권사끼리는 알음알음 공매도 소문이 돌면서 사전에 대비하는 경우가 적잖지만 개인투자자들은 여전히 속수무책일 수밖에 없다는 지적이다. 금융당국은 한미약품 사태에서도 증권사 등 기관투자자 네트워크가 공매도 규모를 키운 것으로 보고 조사에 착수한 상태다.

공매도로 최종 수익을 얻는 외국계 헤지펀드의 실체를 확인할 길이 없다는 점도 확인됐다. 현행제도에서는 공매도를 대행한 증권사의 정보만 공개된다. 수년째 외국계로 추정되는 공매도 세력과 갈등을 빚어온 셀트리온 개인투자자들 사이에서 허탈감을 넘어 분노의 목소리가 나오는 게 이 때문이다.

공매도 공시를 위반하더라도 벌금 5000만원의 솜방망이 처벌 외에 규제 수단이 마땅찮다는 점도 공시제를 유명무실하게 만드는 요인이다. 한 번 공매도로 수십억~수백억원의 이익을 챙기는 기관투자자 입장에선 긴장할만한 처벌이 아니라는 얘기다. 시장에서는 공시를 위반하면 영업 허가를 취소하는 등 강력한 제재가 필요하다는 목소리가 나온다.

공매도 공시제가 공론화된 것은 2012년 국회 정무위원회 국정감사 당시 노회찬 의원의 지적 이후다. 노 의원은 "공매도가 과도하게 집중되는 종목에 대한 대처가 미흡하면 투자자의 손실로 이어질 수 있다"며 금융당국의 감독 강화를 요구했다. 이후 김종훈 새누리당 의원이 2014년 공매도 잔고공시 도입안을 내용으로 하는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법) 개정안을 대표발의했다. 이 법안은 올 3월초 본회의에서 국회를 통과했다.

이 같은 공매도 규제안의 바탕에는 공매도에 대한 부정론과 함께 비판여론에 기댄 포퓰리즘이 깔려있다는 게 전문가들의 지적이다. 전문가들은 공매도를 무조건 반대할 게 아니라 개인투자자들도 공매도 거래에 참여할 수 있도록 문턱을 낮추는 방안이 필요하다고 지적한다.

현재 개인투자자의 경우 주식차입 과정이 번거롭고 차입 비용도 높아 현실적으로 공매도 전략을 활용하기가 불가능하다. 높은 차입비용구조를 개선해 개인투자자들을 공매도 시장에 참여시키는 게 근본적인 해법이라는 얘기다. 공매도는 주가 거품을 막고 하락장에서 증시에 자금을 공급하는 장점이 있는 것으로 분석된다. 업계에서는 한국만 공매도를 금지할 경우 외국인투자자의 이탈로 시장이 침체될 수 있다는 우려도 적잖다.

정치권은 한미약품 사태를 계기로 다시 한 번 규제강화에 초점을 맞추는 분위기다. 홍문표 새누리당 의원은 공매도 기한을 60일로 제한하고 이를 넘기면 강제로 환매수하도록 하는 내용의 공매도 규제안을 발의할 예정이다. 주가가 언제 어떻게 움직일지 모르는 상황에서 60일 시한을 도입하는 것은 사실상 공매도 금지안이라는 게 업계의 반응이다.

황세운 자본시장연구원 자본시장실장은 "개인 투자자들이 공매도를 비판적으로 보는 것은 기관만 자유롭게 접근할 수 있는 비대칭성 탓이 크다"며 "개인투자자의 공매도 접근 가능성을 높여 균형을 맞추는 방향이 바람직한 해법"이라고 말했다.

베스트클릭

이 시간 최신뉴스

- "협의된 내용 없다"…여야 원내대표 회동 '빈손 종료'

- 오세훈 "직구 규제 큰 문제 있나"…유승민 "배짱 있게 그들에 얘기하라"

- 조국혁신당, 약칭은 '혁신당'…7월 첫 전당대회서 대표·최고위원 선출

- 직구 논란에 대통령실 "사과 또 사과"…尹정부, 즉각 숙였다

- 우원식, 민주당원 탈당 행렬에 "그 마음도 잘 품어안아 책임의정 펼 것"

- [속보]대통령실 "21일 AI정상회의, '안전·혁신·포용' 3원칙 제시"

- 與 지도부 만난 원로들 "당심과 민심, 적절히 배분하는 게 시대의 흐름"

- 조국 "尹, 최순실 특검은 檢수사 끝나고 했나"...야권, 특검 수용 여론전